인공지능(AI) 합성 기술이 ‘보는 대로 믿는’ 시대를 종언시키고 있다. 과거 조악한 수준의 ‘딥페이크(Deepfake)’를 넘어, 이제는 전문가도 구별하기 힘든 정교한 AI 합성물이 온라인 공간을 오염시키고 있다. 최근 배우 이정재와 이이경의 사례는 이 기술이 어떻게 대중의 신뢰를 무기로 한 범죄와 악성 루머의 도구가 되는지 명확히 보여준다.

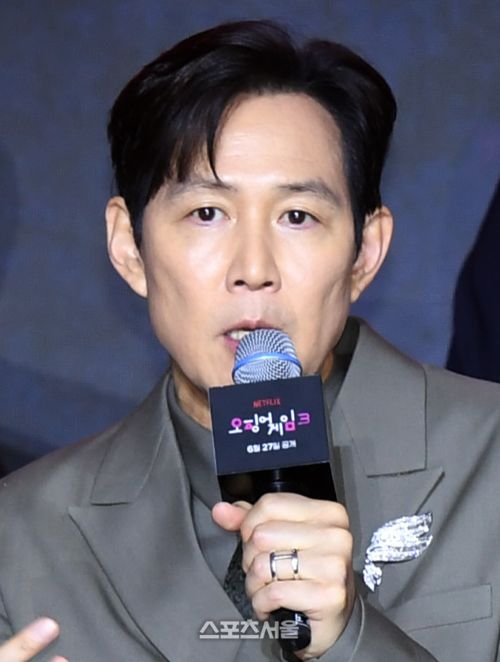

문제의 심각성은 AI가 ‘신뢰’를 정조준한다는 데 있다. 배우 이정재의 사례가 대표적이다. 사기 집단은 AI로 이정재의 얼굴과 목소리를 정교하게 합성한 영상을 제작, “내가 팬들을 위해 직접 투자 채널을 만들었다”는 식의 ‘로맨스 스캠’을 벌였다. 이는 단순히 초상권을 도용한 것을 넘어, 이정재라는 인물이 수십 년간 쌓아온 공적 신뢰를 범죄에 악용한 것이다. 팬들의 애정과 신뢰를 이용해 금전적 이득을 취하려 한 질 나쁜 사기다.

배우 이이경의 사례는 또 다른 차원의 문제를 드러낸다. 한 네티즌이 AI로 조작한 가짜 카카오톡 대화와 합성 사진을 유포하며 “배우의 실체를 폭로한다”고 주장한 것이다. 비록 유포자가 “AI를 이용한 장난”이었다고 사과했지만, 이는 ‘가짜 증거’를 손쉽게 생산해 한 개인의 사생활과 명예를 순식간에 파괴할 수 있음을 입증했다. 이 경우 AI는 금전적 사기가 아닌, 사회적 평판을 훼손하는 ‘여론 조작’의 무기로 쓰였다.

이러한 범죄가 급증하는 배경에는 ‘기술의 대중화’가 자리한다. 과거 고성능 컴퓨터와 전문 지식이 필요했던 AI 합성 기술은 이제 누구나 스마트폰 앱 몇 번의 터치로 사용할 수 있게 됐다. 기술의 진입 장벽이 무너지면서, 악의를 가진 누구나 손쉽게 ‘가짜 진실’을 대량 생산할 수 있는 환경이 조성된 것이다.

피해는 이중적이다. 1차 피해자는 당연히 얼굴과 목소리를 도용당한 연예인이다. 이들은 자신의 의지와 무관하게 범죄나 루머에 연루되며 이미지에 치명타를 입는다. 2차 피해자는 대중이다. 스타를 향한 신뢰를 기반으로 사기에 노출되거나, 조작된 정보를 사실로 오인해 2차 가해에 동참하게 된다.

한 엔터테인먼트 업계 관계자는 “과거의 악성 루머는 텍스트 기반이라 ‘사실무근’이라는 입장문으로 대응이 가능했지만, 지금은 눈과 귀를 속이는 영상과 이미지로 유포돼 대응이 훨씬 까다롭다”며, “피해 발생 속도에 비해 법적 조치나 삭제 절차는 너무 느려, 소속사 차원에서 즉각 대응하기엔 한계가 명확하다”고 토로했다.

궁극적으로 이는 사회 전반의 신뢰 자본을 붕괴시킨다. ‘내가 보는 영상이 진짜인가?’, ‘이 대화 내용이 사실인가?’라는 의심이 만연해지면, 디지털 공간의 모든 정보는 불신받게 된다. 이는 건강한 여론 형성을 방해하고 사회적 혼란을 야기한다.

법적, 제도적 대응은 기술의 속도를 따라가지 못하고 있다. 현행법상 명예훼손, 사기죄 등으로 처벌할 수 있지만, AI 합성물 제작 및 유포 자체를 강력하게 규제하는 법안은 여전히 논의 단계다.

결국, 이제는 ‘보는 것을 의심해야 하는’ 시대로 패러다임이 전환됐음을 인정해야 한다. 디지털 리터러시 교육을 강화하고, AI 콘텐츠에 대한 식별 표기(워터마크 등)를 의무화하는 등 기술적·제도적 보완이 동시에 이뤄져야 한다. AI가 만든 ‘가짜 진실’이 진짜 행세를 하도록 방치한다면, 우리 사회의 신뢰 시스템 자체가 붕괴할 수 있다는 위기감이 필요한 시점이다.